Vedados (parte 4 final)

Eckermann, versionando a Goethe —quien a su vez interpretaba ideas de Byron—, expresaba que el diablo dice la verdad más a menudo de lo que se cree; pero tiene un auditorio ignorante.

Y es que hace mucho la palabra dejó de ser carne y nos deshabitó. Hace mucho vivimos bajo el manto de las largas sombras del dios muerto. Aun cuando tanto de Oriente a Occidente, de Sur a Norte, exprese una relación con las múltiples nociones de dios que existen, el gota a gota de esta vida transcurre bajo esa penumbra que aún nos impide aceptar que lo creado, desde hace tanto, ya no es tal cual fue. Y seguimos debatidos entre creer en algo que nosotros mismos fundamos y destruimos, sin saber cómo ni a hacia dónde continuar.

Es preciso abundar en lo más cercano a “lo verdadero”, en medio de tanto relativizado, de repetirlo, recalcarlo, volver a ello en cada época; observar qué es lo posiblemente verdadero en cada una y por encima del tiempo. Porque también es cierta esa otra verdad: que los errores de nuestra condición humana son predicados una y otra vez, y no sólo por algunos individuos —presuntas voces autorizadas— sino replicados por las masas. En niveles que hace dos siglos y medio eran inimaginables, cuando explotó el primer polvorín de aquella época de revoluciones —a medias, truncas o traicionadas como tantas—, en contraste con el cierre del milenio, época de desmantelamientos, de mapas que cambian de color y forma, bajo la colisión y colusión de ideologías; la explosión de diversos contextos, la implosión de algunos, la “babelia” en la que se ha sumido a los medios. Bajo todo ese manto, el “error” está a la orden del día. Se sabe protegido, al saber que la mayoría está de su parte.

Porque es frecuente, en medio de toda esta época confusa, que ante nosotros se muestre lo verdadero al mismo tiempo que lo falso, y que mayormente no logramos discernir la línea fina que los diferencia. Es así como las sociedades son conducidas hacia donde los poderes en pugna lo desean: guiadas emocionalmente por aquello que ha sido diseñado para que crean que les pertenece.

Las naciones son líneas invisibles a las que se asigna un significado. Una vida, en cambio, posee un significado real: es una condición de “ser-isla” contenida en una piel cálida y un corazón que late. Arrebatarla debería ser siempre el último recurso. Sin embargo, es cada vez más común que la virtud se transforme fácilmente en ira. Y que la justicia derive en desdén.

Así, lo grande e inteligente continúa siendo minoritario. Parece impensable que el entendimiento pueda convertirse en norma. Se sostiene —hoy cada vez más conveniente — que los pueblos se guíen por sus sentimientos y pasiones. Eso es lo que se sigue exaltando para avivar aquello que se pretende con estas lánguidas y anodinas sociedades. La razón, en crisis desde el siglo XIX —hasta llegar a su vahído en el posterior— ha quedado como posesión de unos pocos.

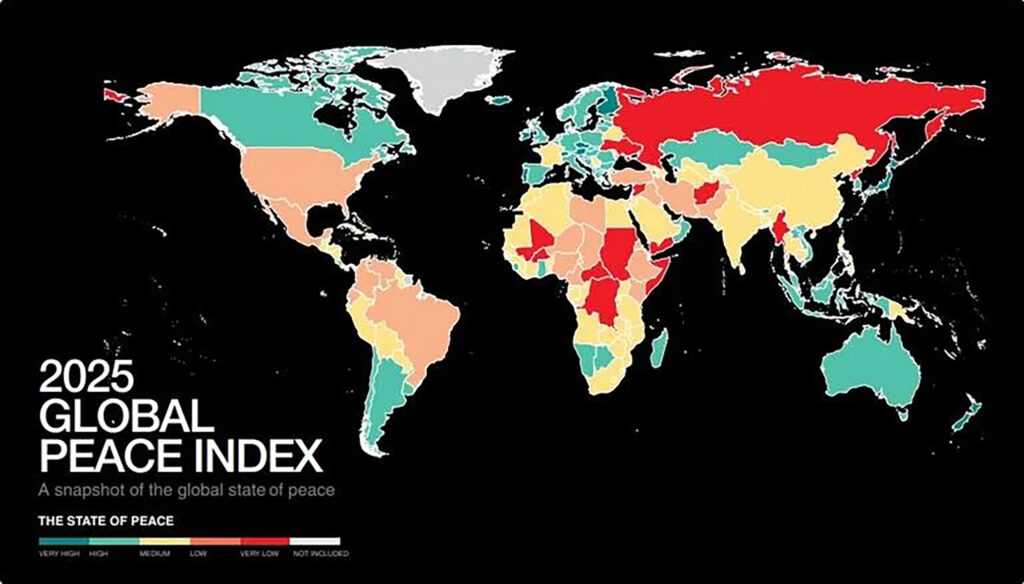

Según el Índice Global de Paz 2024 —situación que ha continuado y se ha complejizado hasta el presente 2026—, en el mundo existían hasta esa fecha al menos 56 conflictos armados. A ellos habría que sumar otros menos visibles: las llamadas “guerras silenciosas”, como las que se viven en Brasil o en México, así como en diversos contextos africanos y asiáticos. Se trata del número más alto de confrontaciones bélicas desde la Segunda Guerra Mundial. Porque esta es, en efecto, una Tercera Guerra Mundial librada en fragmentos.

Por eso, la democracia mediática necesita idiotas. La otra democracia, la anhelada, no ha sido posible en gran medida. En esa presunta democracia mediática muchos somos crédulos, fieles y, sobre todo, estamos convencidos de no ser parte de la idiotez. Y, sin embargo, cuando alguien nos dice lo que deseamos oír, lo confundimos como un líder.

Entonces nada más importa, caemos en una suerte de ceguera —como aquella de Pessoa y tantos experimentos—. Los hechos dejan de importar, no nos habitan. Justificamos errores, no aceptamos contradicciones. Porque, desde la idiotez, dejamos de defender ideas y pasamos a defender únicamente identidades construidas mediante lo mal llamado “político” que dice representarnos, muy lejos de lo que la política ha sido en su concepto original, hoy vacío de todo programa.

El idiota apoya una versión idealizada de sí mismo. Y esa adhesión es perfecta para quienes se erigen en líderes en sus búsquedas de empoderamiento. Porque la idiotez no gana solamente terreno, es el resultado de una cosecha, de un cultivo estratégico. El complot se oculta en el espectro del mercado, y este necesita de consumidores in crescendo. Se sabe que la clave es generar la necesidad de consumo, fabricar esa ansiedad por consumir. Ser parte de ese consumo se convierte, entonces, en una forma de aceptación y de pertenencia social, útil para aupar a esos líderes mediante sus mecánicas “políticas”.

Pero en ese mercado no cabe quien piensa. Resulta caro, si acaso de lento alcance; incluso es mucho más impredecible, no controlable. Por ello, es mayor la ganancia cuando se trata de quienes reaccionan por reflejo tras ser estimulados. Cada vez se sabe más que la ignorancia tiene poco de espontánea y mucho de una perversa planificación de su condición.

La contemporaneidad se estructura, así, sobre la base de generar ansiedad en individualidades no realmente pensantes, sino disponibles. No se necesitan seres pensantes, sino que se sientan “pertenecer socialmente” desde su naturaleza más común; no desde una gestión de lo común, sino como zonas sociales modeladas. Eso aumenta la funcionalidad de lo hoy llamado “política”. Lo que se requiere en la nueva sociedad que se construye, cada día con mayor énfasis, es un consumidor emocional de los discursos, o incluso de un solo discurso, pobre y consabido, por encima de un ser social racional y pensante.

Pocos reparamos en cómo, desde hace algunos años, se jerarquiza más el discurso consumido desde la condición de ser “sintientes”, por encima de pensantes. Porque lo pensante contiene al sentir, pero no a la inversa. Ello resulta provechoso para sostener una idiotez irreflexiva, emocional, pero no meditativa —la cual, además, otorga una mayor libertad temporal, ya que el meditar nos desata del control del tiempo que tanto interesa al campo político—.

La sociedad ha sido pretendida, y en gran medida lograda, como un cuerpo moldeado desde lo emocional, sin pensamiento profundo mediante. Esto aumenta su predecibilidad para quienes generan estrategias. Estos, conscientes de que la sociedad se inclina cada vez más a responder a discursos que sintonizan con la base de sus creencias, emplean las ansiedades sembradas, los anhelos irresueltos, las aversiones sociales —por supuesto individuales— y los resentimientos alimentados.

Y esto no es nuevo, ha estado en la base narrativa de importantes políticos desde antes de los tiempos de la modernidad, como mecanismo para avivar a la masa. Sin embargo, hoy resulta una estrategia cada vez más desarrollada. Recordemos cómo, desde la caída de las Torres de Yamasaki, se disparó una tautología discursiva en torno al terrorismo, que ganó terrenos hasta volverse global. Se trata de sembrar un temor persistente, con muy poco sentido de futuridad e incluso menos honestidad. Pues aquello que se diseña, se modela y se pone en práctica, termina derivando en lo mismo que se condena y se señala como peligro simbólico, solapando, al mismo tiempo, gran parte de aquello que nos corroe.

La corrupción sistémica, cada vez más evidente, es tolerada por la política contemporánea mientras no beneficie al enemigo político. Mientras negocie, pero no cruce de bando, por más confusas que hoy resulten las distintas vertientes. Ello es parte del dominio, como se percibe en tantos hechos contemporáneos: plagados de contubernios entre presuntos bandos políticos contrarios que, en última instancia, pactan bajo las mesas de negociación de la jet set internacional.

En gran medida, se trata de hacer creer a una sociedad estupidizada que la verdad está solamente de un lado. Esto incrementa la estabilidad electoral desde una nueva forma de profesionalización de la modelación política. Dicha forma reside en la segmentación de la política desde una noción publicitaria, operada a través de las nuevas herramientas tecnológicas contemporáneas. La irritación es entonces filtrada mediante algoritmos funcionales para los políticos, cual comodines sin profundidad argumentativa, al estilo de los tradicionales influencers que alimentan la sobreinformación con lo banal, lo epidérmico: ese ejército de tontos útiles.

Los contenidos “de conciencia” no perduran demasiado, pues el margen de atención de un idiota no es estable y enfocado, sino endeble y disperso. Esa emocionalidad utilizada para hacerle creer que es el protagonista de transformaciones. Lo que enardece y exalta le ofrece la ilusión de una purga social. El ser idiotizado no está interesado en comprender, sino en vociferar. Desconoce el cómo, sólo se mueve por un qué moldeado. Y en esa suerte de ceguera, permanece satisfecho con la catarsis que expresa.

Porque desde hace más de una década, entre los tantos despojos infligidos a nuestro tiempo como seres y sociedades, nos han escamoteado la voluntad de pensar; y con ello, la capacidad de razonar y concebir para transformaciones de nuestras propias circunstancias. En medio de esos hurtos, al haber perdido nuestras capacidades reflexivas, los seres pensantes se han vuelto innecesarios para quienes modelan la política contemporánea. En su lugar, son más utilizables aquellos que poco o nada procesan y sólo reaccionan, desde otra forma de domesticación, como ha sucedido históricamente con la estupidez humana.

Basta con hacer sentir a la masa estólida que está en el bando correcto, alentando su indignación como fuente de energía, generándole una noción de certidumbre premiada con los slogans que desea escuchar y se le aviva como llama informe —pero controlada y con extintores ocultos—; muchos likes en redes, una lluvia de emoticones que refuerzan esa idea de certeza… pero sin argumentos pensados ni aportes reales.

Lo que aporta no interesa mayormente. A algunos, en ese mareo social, incluso les aburre leer, escuchar o mirar algo que requiera de una atención más profunda. Llevo años percibiéndolo, incluso en personas que considero fuera de la idiotez. Tal vez esté equivocado, o tal vez yo mismo sea parte de otros niveles de estúpidos que creen no serlo.

Hoy resulta difícil escapar de esta condición, otra pandemia tal vez, donde la coherencia se vuelve un conflicto. Pues nos hallamos frente a una realidad social en la que los argumentos son nebulosos, inexistentes o innecesarios. Mucho consiste en manipular la percepción de los demás, gustosos de creer en algo que funcione como espejo o ilusión. No importa si ese reflejo, encarnado en los supuestos líderes, miente, se improvise o se contradiga, sino que provoque y haga arder esa furia contenida.

Esa necesidad de verse reflejado en los líderes, en cualquier ámbito, ha reactivado el cultivo de una idiotez binaria. La multiplicidad no resulta útil para domeñar la estupidez humana; lo es, en cambio, la polarización, sostenida no en la discusión de ideas sino en la defensa de banderas y estandartes presuntamente identitarios. La ignorancia planificada produce estúpidos satisfechos con tal condición. Así se vuelven útiles: repiten lo que sienten, y ese sentir es dosificado y seleccionado.

De ese modo se administran, desde arriba, las nostalgias, los miedos y los enojos de los pueblos. Convenientemente divididos dentro del gran cake que reparte el poder, este ofrece migajas a sus acólitos mediante la distracción: contenidos que, de uno u otro lado, se relativizan como opiniones disfrazadas de convicciones. En la polarización, el ser estúpido se siente seguro, porque tiene ante sí a otro similar al que considera equivocado y antagónico. Identificar un contrario perceptible otorga una confianza que, en un escenario múltiple, no sería fácil detectar.

El procedimiento para alimentar al idiota no consiste en censurar el pensamiento crítico sino en ridiculizarlo. La burla es una reacción propia de la estupidez para ocultar, entre tantas limitantes, la incapacidad de respuestas inteligentes. Tampoco se niega abiertamente el conocimiento: debe aparentarse respeto por las bases de instrucción y educación existentes —aunque en la práctica se socaven y debiliten, pues forman parte del discurso político de uno u otro polo—.

En su lugar, se estudia lo más problemático del conocimiento crítico y se diluye en múltiples versiones. Se rompe la robustez del saber mediante su diseminación en direcciones diversas aprovechando las posibilidades de la sobreinformación y la saturación que deriva en entretenimiento.

Se potabiliza el conocimiento, no desde el núcleo cognoscitivo, sino desde la manipulación del mismo. En la proliferación de versiones se pierde la consistencia del pensamiento crítico y del discernimiento. Se genera ruido, no un canal comunicativo armónico ni disruptivo; se enrarece el mensaje para el consumo de un ser que no necesita saber, sino repetir lo que se siente y mantenerse distraído.

Hoy la estupidez ya no es más un problema cognitivo, sino una identidad emocional, asumida con orgullo y dignidad. Cualquier intento de cuestionarla se interpreta como un ataque y, dentro de esa polarización conveniente, se identifica con facilidad a un enemigo que justifique su convicción.

Así entonces, quien sabe es un arrogante; el experto, un sospechoso; el intelectual una amenaza; el escéptico alguien poco confiable. Los idiotas no toleran a quienes piensan distinto. Un escenario perfecto para la contemporaneidad, que no desea sujetos reflexivos.

La consigna es que el idiota sienta y crea que piensa. Que, tras tales modelaciones, se perciba como mayoría, se asuma sabio y juzgue a quienes aún conjugan pensar y sentir. Los sistemas contemporáneos han logrado convertir la estupidez en virtud moral. La ignorancia ya no se oculta: se exhibe, se proclama como ventaja, se viraliza, se vuelve trending. Se porta como bandera.

Vivimos en una condición donde vale más la forma que el contenido, que incluso puede no existir. Se privilegia la superficie sin densidad. Pensar demasiado arruina la diversión que conduce a la idiotez. Pensar cansa, aburre; distraerse resulta más entretenido. Más slogans y jingles que discursos, más memes que debates. Más opinar que estudiar. Con acceso a mucho más que décadas atrás, se opta por las anestesias: se elige no saber más de lo estrictamente necesario. Saber demasiado convierte al sujeto en traidor, en lo opuesto a “los suyos”, con quienes se identifica.

Con tanto, un nuevo cultivo del narcicismo se ha convertido en motor de la sociedad contemporánea. Se apoya en la necesidad humana de aferrarse a símbolos mínimos para construir identidades en oposición a otras. De este modo, permanecemos ocupados percibiendo al idiota ajeno, sin advertir o sin querer advertir, al que habita en nosotros mismos.

St Josef vom Berg, diciembre de 2025